「フリースクールウィンの立ち上げにあたって」

私は大学時代、友人の紹介で、軽い気持ちで家庭教師のアルバイトを始めました。家庭教師時代に担当した生徒たちは、およそ20名、その中に、学校へ行くことができない子どもたちが半数ほどいたことに驚きました。

彼らは学校へは行けないわけですから、一日中自宅にいます。なかなか外へ出かけようとはしません。外を出歩くと人目が気になるという理由からです。確かにそう考えると学習意欲を満たすために家庭教師という選択肢は理にかなっています。

しかし、当時の私は、「不登校」「ひきこもり」という言葉さえ知らないような無知な人間でした。

「どうして、学校へ行けないんだろう?」「ただのサボりなのかな?」

そんな程度でしか考えることができなかったのです。

しかし、子どもたちと接する時間が長くなってくると、少しずつ信頼関係が築け、子どもたちの本音を聞くことができ、子どもたちのこれまでの経験や思いを聞くと、わたし自身の考えが大きく変わり始めました。

子どもたちはさまざまな困難を抱え、生きづらさを感じながら、日々もがきながら生きていることを知ったのです。

まだ、学生であった私は何か自分ができることはないか?

彼らに、そしてご家族に必要なのは何か?

真剣に考えるようになりました。「お金」も「人脈」も全くない私でしたが、自分なりの答えを出しました。

「そうだ!フリースクールを作ろう!」それが2003年の時です。

資金は全くないわけですから、当時借りていたアパートを開放してのスタートでした。

6畳と4畳半の二間の部屋からフリースクールウィンをスタートさせました。

ウィンという屋号には「WINDOW(窓)」「WIND(風)」「WING(翼)」という意味を込めて名付けました。

窓を開け、風に乗って、翼を広げて飛び立っていってほしい希望の意味を込めたものでした。

「フリースクールウィンでの学び」

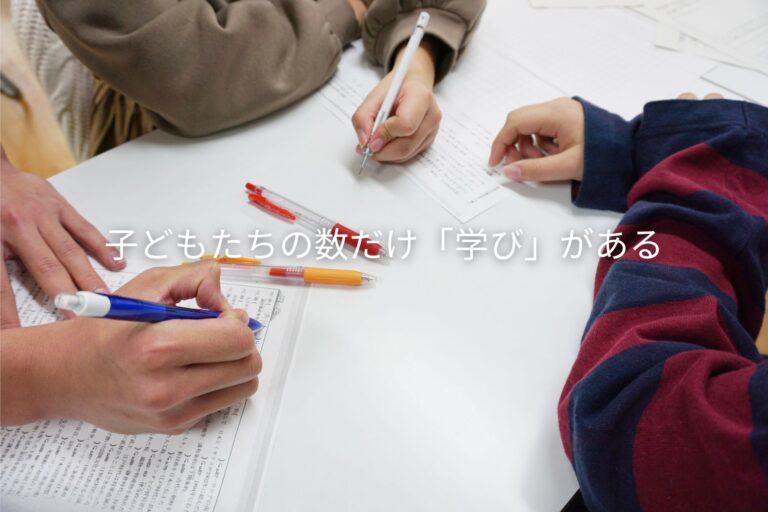

フリースクールウィンでは立ち上げから今日まで、一貫してテーマにしていることがあります。それは、子供たちが「安心して」「安全に」学べる環境を作っていくということです。本来、学びというものはエネルギーを必要とします。頭を使って、手を使って、言葉を発して、表情も使う、それはすべてエネルギーがなければできないことです。そして、必要なエネルギーを蓄えるには、その場所が「安心」「安全」であるということが大前提であると考えています。「安心して」「安全に」学べる環境が子供たちにとって最も大切な資源です。

さて、通ってくる子どもたちにとって、ウィンの1日は多種多様です。ウィンは原則として平日の午後1時~午後4時までの開校としています。ある子どもは午後1時ちょうどに来て、少しゆっくり自分の時間を楽しみます。それから担当のスタッフと一緒にその日の活動を決めていきます。例えば、1時間半の学習の時間を設けて、そのあとはスタッフとカードゲームをしたり、また、ある子どもは、午後2時くらいに来て、スタッフとおしゃべりの時間を楽しんで、その日はそのまま帰宅する子もいます。また、ある子どもは午後1時ピッタリに来て、3時間まるまるスタッフとマンツーマンで学習に取り組む子もいます。原則の開校時間は午後4時までとしていますが、保護者の方のお迎えまで残って、自分の時間を楽しんだり、スタッフとお話をしたりと、多種多様の1日がそこにはあります。

子どもたちにとって、学びとは一人ひとり異なるもの。一人ひとりに適した学びがあり、一人ひとりに適したペースがあると考えています。例えば、教科学習がその子にとって大切な学びの場合もあります。それは、高校や大学への進学を希望し、高校や大学で叶えたい目標がある場合、教科学習がその子にとって最も必要な学びとなるからです。一方で、他者との関わりの中で自己の価値観を見直したり、コミュニケーションを始めとしたソーシャルスキルを学んだりすることを必要とする子供たちもいます。

ウィンでは学ぶとは主体性を伴うことであると考えています。教科学習にしろSST(ソーシャルスキルトレーニング)にしろ、シンプルに他者と関わることであれ、それは主体的な行動かどうかがとても大切なことなのです。主体的とは言い換えると積極的、もう少しシンプルに考えると、その行動をしたいと思うかどうか、だと考えています。ただし、主体的な行動かどうかは子どもの気持ちの部分だけではなく、目的意識といった部分も併せて考える必要があります。子供たちは主体的な学びの際は大きく成長していきます。まるで乾いたスポンジに水を染みこませるようなイメージです。どんどん吸収していきます。前述したように学びのペースは人によって違います。主体的な気持ちになったとき、学ぶための目的ができたとき、子どもたちは目を見張る成長を見せてくれるのです。

「これからの学びについて」

ウィンでは学校に行くことができない時期も、子どもたちにとって成長するために必要な過程であると考えています。そして、次のステージに向けて一歩踏み出すためには、本人の頑張りだけを期待するのではなく、家族、支援機関、学校、友人など周りにいる方々の十分な理解と温かい見守りが必要だと考えています。不登校の時期を「学校へ行けない現状=良くない」と考えるのではなく、今後の人生を「どう生きるか」を考えていくことが大切なことであると思います。

時代は予想を上回る速さで変遷しています。10年前にはAI(人口知能)など全く知る由もありませんでした。そう考えると、この先の10年で時代はさらに加速度的に変遷をしていくことが予想されます。もしかすると大学入試が変わり、高校入試の制度が変わっていき、学校教育の在り方そのものが変わっていくかもしれません。この先の時代で求められるのは学力や知識ではなく、考える力や表現する力、そういった能力が必要とされる時代がすぐそこまで来ています。

これからの学びの中で、意識しなくてはならないのは、子どもたちが実社会で生きていく上で必要なこと、「それはどんなことなのだろうか」と子どもたちと一緒に考えることです。実社会で生きていく上で必要なことは、実は一人ひとり違っていて当たり前だと思います。なりたい職業や目指したいもの、そういったそれぞれの目的によって学びの種類や方法は変わっていくように思えます。

学ぶことはとても大切なことです。人は学ぶことによって成長していきます。それは間違いないことです。だたし、学ぶことや学び方は人それぞれであっていい。子供たちが多様な学びの中で成長し、そして、やがて社会に出て、社会の中で生きていく。その未来を描いていくお手伝いをこれからも変わることなく続けていこうと思います。